为适应湖北省高质量发展需求,发挥我市交通影响评价(简称“交评”)工作带头作用,2020年底由市交通院主导编制的《湖北省建设项目交通影响评价技术规范》(DB42/T 685—2020)(简称《省标》)正式实施。

一、《省标》工作定位

1、充分发挥示范和带头作用,将武汉交评工作经验在湖北省范围内推广。修订《武汉城市圈建设项目交通影响评价技术规范》(DB42/T 685—2011)(简称《圈标》),制定在省域范围内开展交评工作的完整技术标准流程,指导定性分析和定量评估用地规划和建设项目对交通产生的影响,为系统化制定交通改善措施和发展对策提供规范参考。

2、与时俱进,吸收国内先进工作经验。广泛研究不同城市交评工作的政策法规和技术标准体系,吸收最新相关行业规范要求,在《圈标》和住建部《建设项目交通影响评价技术标准》基础上,进一步丰富评估内容体系、优化评估方法。

3、广泛开展调研,提升规范适用性。

走访省内各城市规划局、建设局、交通局、交警大队等部门,评估《圈标》在省内城市实施效果,了解实际需求,坚持问题导向,有针对性地开展规范内容修订。

4、借助大数据资源优势,更新交评技术参数。

交评规范涉及因素和影响参数众多,且对交评结论影响较大。在传统人工调查基础上,本轮规范修订充分利用交通大数据,为交通预测和评价指标确定提供了坚实的定量支撑。

二、《省标》主要修订内容

1、适用范围和城市分类

《省标》适用于湖北省城镇建设项目交通影响评价。考虑到省内各城市社会经济发展水平的差异性,参照相关规范和城市人口规模,明晰Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类城市分类标准,制定差异化的评价指标体系。

2、启动阈值

按照建设项目的阶段、类型,分为选址(用地)规划阶段的交评、建筑方案报建阶段的交评、交通设施项目的交评三类。

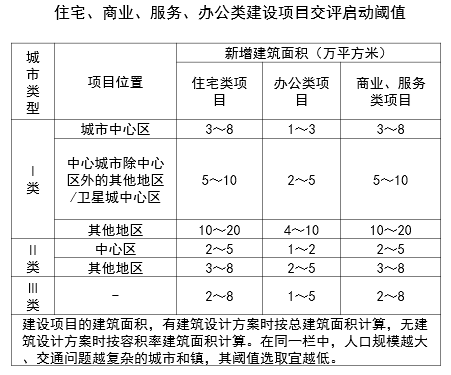

考虑城市类型、项目区位、建筑类型等因素,《省标》明确了住宅、办公、商业/服务业类建设项目的交评启动阈值范围,并完善交通类和其他建设项目的启动阈值。

3、项目分类标准

基于大数据分析、上位规划等依据,优化建设项目出行率指标的分类标准;同时考虑省内各城市的地区差异性,定义了适用于不同城市类型的出行率修正系数和出行方式结构参考值。

4、交通影响要素和评价因子

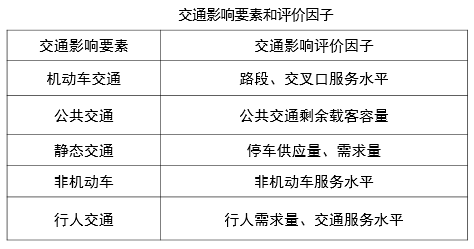

针对交评的项目类型和工作阶段,对可能造成交通影响的因素进行分析识别,筛选出重要的交通影响要素和评价因子。结合不同阶段和建设项目需求特点,明确交评工作重点。

5、通行能力和服务水平

依据相关道路设计规范,修订道路机动车、非机动车、行人交通的服务水平和通行能力参数标准。针对道路机动车通行能力,加入坡度和右侧车道开口密度等影响要素,综合确定不同等级的城市道路通行能力推荐值。

6、评价标准

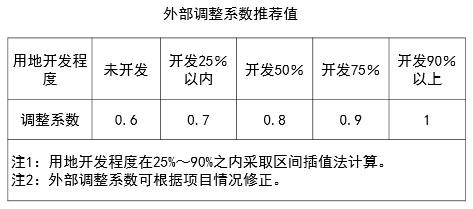

考虑未来省内城市社会经济和机动化发展趋势,修订了适用于湖北省建设项目的机动车、非机动车、行人交通等服务水平评价类指标和显著影响判定方法。其中,路段机动车交通影响评估,细分为长路段、高速公路交织区/匝道以及其他道路;交叉口评价细分为信控路口和无信控路口;同时保留了评价标准的外部调整系数,进一步严格控制显著性影响判定标准,为未来城市发展预留空间。

三、武汉市交评实施建议

1、建立交评制度和审批管理流程,强化管理机制保障。

交评工作富有成效的重要前提是具有高效的法律依据和制度保障,近年来国内大城市均相继发布和定期修订了交评管理办法。

2、从建设项目到规划源头管理,完善交评工作体系。

控规阶段交评,是提升区域交通影响承载力的关键环节,因此有必要融合规划信息平台、区域交通预测评估模型,建立控规阶段交评体系。

3、提升交评技术体系,构建智慧交评系统平台。

围绕全流程交评管理工作,建立一套统一的数据基础、评价模型、自动化评估平台,规范交评技术流程,保障和提升交评客观性和技术可靠性。